Los integrantes de la casa de los horrores, aparte de Andrea, son la abuela, tía Angustias, los tíos Román y Juan, la mujer de Juan, Gloria, el hijo pequeño de ambos, la criada Antonia y el perro Trueno. Las relaciones entre unos y otros dan lugar a cuadros patéticos, en los que se hacen patentes verdaderos momentos de angustia, abundando los gritos, las discusiones envenenadas, las historias turbias que toman aspecto de tragedia, y las escenas borrascosas protagonizadas por las explosiones de ira de Juan y las palizas que atiza a Gloria. Así pues, la primera parte de la novela, dividida en tres, es un conjunto de retratos sórdidos que cuesta digerir por la crudeza del contenido.

En la segunda parte, Andrea, más taciturna, exasperada y excéntrica, encuentra una válvula de escape en las salidas con los amigos de la universidad, y sobre todo junto a Ena, una hermosa joven de arrolladora personalidad que poco a poco va introduciendo a su amiga en su ambiente familiar, más entrañable y pacífico. Con todo, las gentes ordinarias y desequilibradas de la «madriguera de antigüedades» en la que vive la protagonista la van envolviendo cada vez más en sus sórdidos escándalos. Uno de estos escándalos sentimentales, que enlaza con un secreto del pasado que relaciona a las dos familias, desemboca finalmente en el suicidio inesperado de Román, uno de los tíos lunáticos de Andrea, excepcionalmente dotado para la música pero convertido en un avieso granuja.

Dicho relato, acre y descarnado, refleja con excepcional hondura la aprensión de la protagonista ante lo desconocido (la nueva familia que la acoge), y sobre todo los sentimientos de la muchacha, de soledad, añoranza e inseguridad principalmente, puesto que Andrea se encuentra en plena transición de la juventud al complejo mundo de los adultos. Por un lado, la chica se siente incómoda y ridícula en ambientes en los que no encaja. Por otro lado, anhela sentirse querida de veras. El resultado es un retrato magnífico de la intrincada personalidad de los adolescentes, y una soberbia descripción de las reacciones de las almas y de sus carencias más íntimas. Naturalmente, pronto la huida de aquella casa se convierte para Andrea en un sueño desesperado, que al fin, felizmente, se consuma cumplido el año (pasado el primer curso de carrera y las vacaciones de verano).

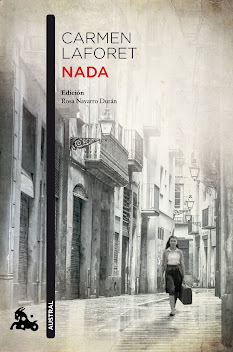

Pero más allá del argumento, como había adelantado al principio, lo que me preocupa especialmente es demostrar que la primera novela ganadora del Premio Nadal (1944) no es una obra singularmente atea, a pesar de que ésta ha sido la publicidad que ha padecido y el sambenito que le ha quedado.

De entrada, en Nada unos personajes son ateos, por sus creencias y actos, y otros no. Respecto a estos últimos, salta a la vista que la abuela vive aferrada a su rosario, aunque le falta carácter, y energía, para cortar las brutales palizas que Juan propina a su mujer Gloria. Su mayor deseo es que sus hijos, que se llevan a matar, se reconcilien. Y en más de una ocasión afea a su otro hijo, Román, que su sentido moral deje bastante que desear. Por su parte, Angustias acaba ingresando, al final de la primera parte, en un convento, si bien es cierto que hay motivos para dudar, sino de la sinceridad de su devoción, sí de su caridad sobrenatural. Además, su paso a la vida consagrada parece que obedece a las penurias materiales de la familia, y no tanto a una meditada o repentina vocación religiosa. Sea como fuere, Angustias, la abuelita y Andrea acuden a los oficios religiosos y comulgan. Andrea, de hecho, conoce las palabras del Evangelio, y se disculpa por hacer de ellas, en un momento puntual, un uso profano. En otra ocasión, Gloria pide a Andrea que rece junto a la abuela, cuando se dispone a visitar con premura a su hermana para conseguir algún dinero con el que comprar medicinas para el niño. La proposición no representa para Andrea ningún dilema, más bien al contrario, uniéndose así a las oraciones de la abuela, como ella misma cuenta en primera persona y con exquisito respeto: «Empecé a recitar las bellas palabras del Avemaría». Es más, la inteligente y madura protagonista señala en otro momento que las conversaciones de Gloria están cargadas de un «bárbaro materialismo». Y la pobre Gloria, coqueta y tontorrona, hace ver a Román que en su relación con Juan hay un antes y un después a partir de «la bendición del cura».

Como se ve, son muchos los botones de muestra que sirven para refutar la etiqueta de atea de esta extraordinaria novela, y no será necesario invocarlos todos para darse cuenta.

Acabaré este rimero de razones, eso sí, con Andrea, la cual, paseando por las calles viejas de los alrededores de la catedral, experimenta «una impresión de belleza casi mística», pues ella representa el quid de mi tesis.

Si atendemos al objeto real de sus esperanzas al llegar a Barcelona, descubrimos en seguida a qué se debe su atroz añoranza. Sus palabras finales son éstas: «Me marchaba ahora sin haber conocido nada de lo que confusamente esperaba: la vida en su plenitud, la alegría, el interés profundo, el amor».

Una vida plena. La alegría. El interés profundo. El amor. Las palabras hablan por sí mismas. Andrea ansía en el fondo una vida nueva, renovada, que colme los anhelos de plenitud y felicidad por los que suspira el corazón humano. La religiosidad que ha vivido en la casa de la calle Aribau puede considerarse tal vez engañosa, y esos pésimos ejemplos, además de las desagradables vivencias que soporta, no le muestran el camino que lleva a la fuente de todas las gracias, pero la necesidad de ser querida con autenticidad y la de superar las estrecheces materiales de su miserable existencia, la sitúan en la órbita de los bienaventurados. Como ella misma reconoce: «Me olvidé de mí y al fin encontré la paz».

Finalmente, nos encontramos con un final feliz. Un final que por ser feliz convierte en redonda esta novela. Y el giro con el que se sella el final es una carta. La carta que envía Ena a su amiga y que abre para Andrea, como ella misma confiesa, «los horizontes de la salvación». Expresión que refleja toda una cosmovisión cristiana de la existencia, y que permite a Andrea encontrar un hogar sano donde se respire un clima de cordialidad, cariño profundo y amor.

En definitiva, el título de la novela más popular y prestigiosa de Carmen Laforet responde a la sensación de soledad espiritual, de vacío y de carencia absoluta que siente la protagonista en algunos momentos de su estancia en Barcelona y sobre todo cuando se da cuenta de que es probable que nunca más vuelva a ver a Ena tras su marcha a Madrid. Y ese vacío es la condición previa para que Dios habite en el alma de cualquiera, pues la chiquilla tristona y hambrienta, que guarda una tierna semejanza con Oliver Twist, ansía una vida plena, o nueva, que es a lo que San Pablo se refiere cuando habla de dejar atrás el hombre viejo y convertirse en uno nuevo, asumiendo todas las consecuencias.

Desde luego, aquí se cierra la historia antes de que Andrea haya podido convertirse en esa mujer nueva que tanto ansía. Pero sí vemos esa transformación en Paulina, protagonista de La mujer nueva, otra excelente novela de esta excelsa narradora que es Carmen Laforet, y que esta sí es abiertamente cristiana, motivo por el cual no ha recibido ni los elogios ni la divulgación de Nada, siendo incluso más premiada que ésta y al menos igual de exquisita.

A fin de cuentas, Nada habla de soledad y de vacío y por tanto de anhelo de plenitud y de trascendencia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario